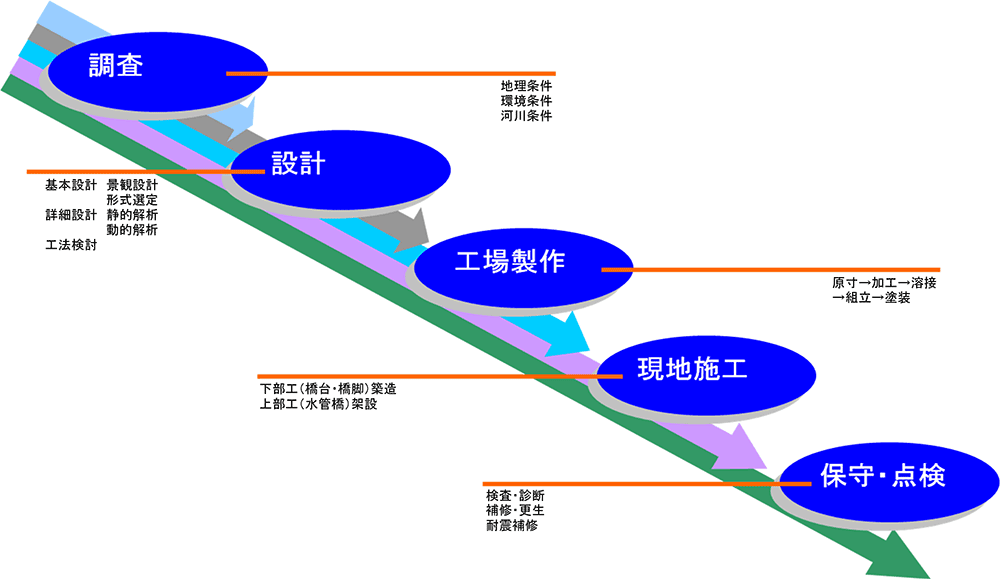

水管橋 - 設計~施工/実績 -

はじめに

水道用管路は水道事業の重要な施設であるが、その大部分が地中の埋設管になっており、ほとんど一般の目に触れることはありません。

しかし、河川等の横断などでは、水管橋としてその存在を現しています。水管橋は管路としての機能を果たす上であらゆる条件に対し安全でかつ永年に亘って健全であることが必要です。

あわせて架設地点環境によく調和する美的要素も重要な事項です。

概要

調査

水管橋の設計を行ううえにおいて必要な条件を明確にするために、各種の調査が必要です。

調査種類の代表例は下記の通りです。

- 地形調査

- 地質調査

- 交差道路等調査

- 河川調査

- 海・湖沼調査

- 土質調査

- 地震調査

- 気象調査

- 腐食調査

- 施工調査

設計(景観設計・形式選定・詳細設計・工法検討)

景観設計

社会環境に伴い水管橋の美観についての十分な配慮が必要であり、設計プロセスに環境と調和を配慮した設計(景観設計)を組み入れる必要があります。手順としては、心理的条件と物理的条件により抽出された項目を検討してイメージデッサンを完成させ、その中の1タイプを選定し、概略の一般図を作成します。

①設置目的の把握

設置場所との調和視点に対する配慮などの心理的条件と各基準に対する安全性などの物理的条件とを分析し整理します。

a. 心理的条件

i.) 設置場所の認識

水管橋を設置しようとする地点の性質を正しく認識することが水管橋の「イメージ形成」のための最も基本的な作業となります。

ii.) 水管橋の景観的位置づけ

背景となる設置場所にどのように水管橋を対応させるかが、水管橋の景観的位置づけです。その基本姿勢には強調と融和があります。景観性に優れる構造物とは周辺環境と調和したものであるので、“強調”も調和の中での対比であり、背景との調和の中に快い緊張感を与える姿勢です。調和は背景に対して構造物にとけこませてなごやかな快感を与える姿勢です。

iii.) 視点

水管橋のイメージはその設置場所を認識し背景に位置づけるとき、視点をどこにおくかということによっても大きな影響を受けます。視点は橋から離れた視点と、近傍からの視点と、橋の下からの視点の3つに分けられます。

b. 物理的条件

地形、地質、河川、土質、気象等の条件及び各種基準の条件が対象となります。

②基本方針の決定

心理的条件、物理的条件により抽出された項目を検討してイメージデッサンを完成させる作業です。

③基本設計案の作成

今までまとめられた心理的及び物理的な条件を整理して作成された数種のイメージデッサンから1タイプ を選定し、概略の一般図を作成する作業です。

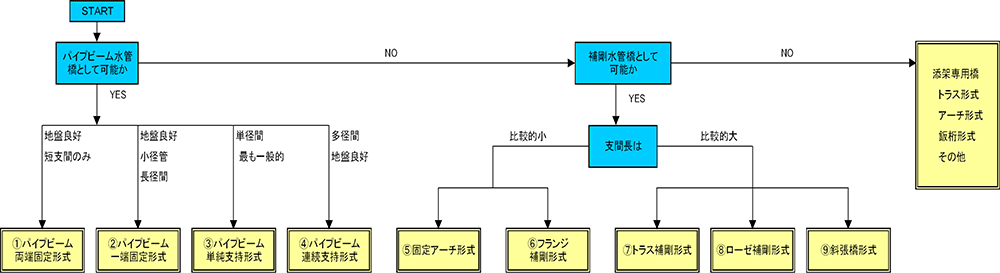

形式選定

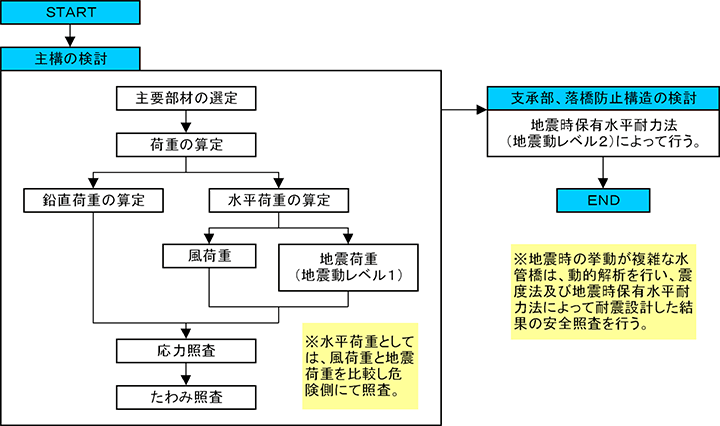

形式選定フローチャートを示します。

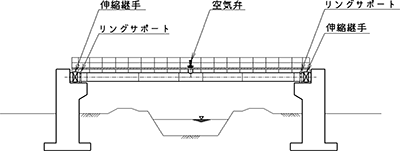

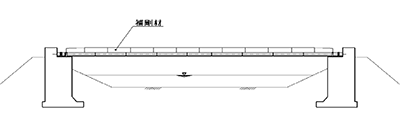

パイプビーム単純支持形式

通水管自体を単一梁として架橋したものであり、簡易で経済的な形式。 単純支持形式両端に伸縮継ぎ手を設けて角変位を自由とし、 一端は軸方向にも移動できるようにした標準形で最も広く使用されています。

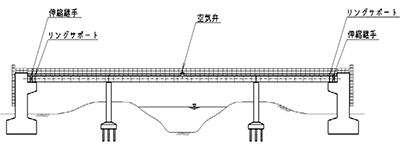

パイプビーム連続支持形式

通水管を2径間以上連続して支持¬¬した形式であり、 中間支点ではモーメントが増えるが、 その他では少なくたわみに対しても有利です。

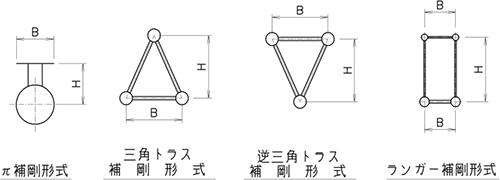

フランジ補剛形式

通水管の上または下にT・π型などの鋼板を直接溶接し、断面性能の増加を図った補剛形式です。塗装及び溶接作業に注意を要し、フランジ高さが高くなると風荷重が増大するので適用スパンに限界があります。

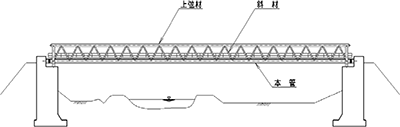

トラス補剛形式

上弦材または下弦材を通水管として使用し、全体をトラス構造とする最も一般的な補剛形式です。

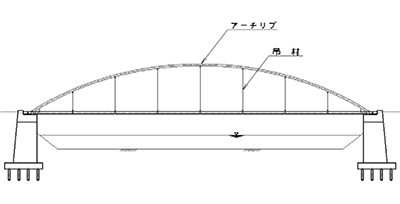

ローゼ補剛形式

通水管を補剛アーチ橋の補剛桁に利用したもので、アーチ型の弦材の格点から直吊材をおろして通水管を吊った形式。アーチの性質を保ちながら、アーチに作用する曲げモーメントを適宜補剛桁(通水管)で負担するもので通水管が2条の場合には、構造上利点が多く、長支間に採用される。

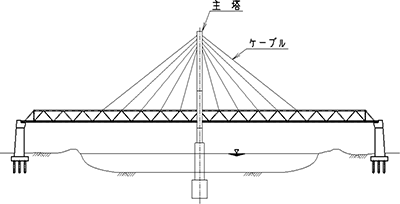

斜張橋形式

通水管を主塔で支えられた鋼索で吊る形式のため、多支間の場合にて適するが、吊り支間の選定及び水平荷重に対する安定性について注意を要します。

詳細設計

上部工

上部工設計フローを示します。

水管橋に作用する荷重と組み合わせと応力検討

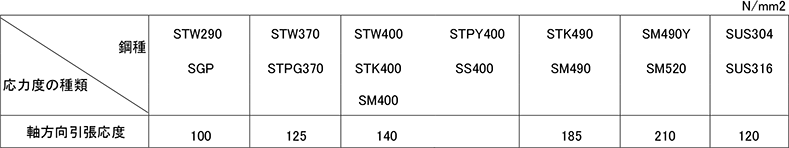

水管橋に作用する主荷重(内圧・自重・水重等)と従荷重(風荷重・地震荷重等)を組み合わせて応力検討を行います。従荷重を組み合わせた場合、許容応力度に割り増し係数を考慮します。

水管橋の安全性の照査

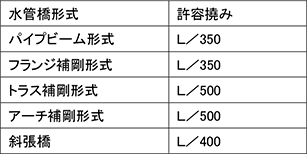

水管橋の安全性の照査は応力度照査と撓み照査であり、いずれも許容値内に入らなければなりません。

鋼材の曲げ許容応力度(現地溶接部は溶接効率90%) (WSPより)

※許容軸方向圧縮応力度・許容せん断応力度は別途検討

水管橋の形式別許容撓み (WSPより)

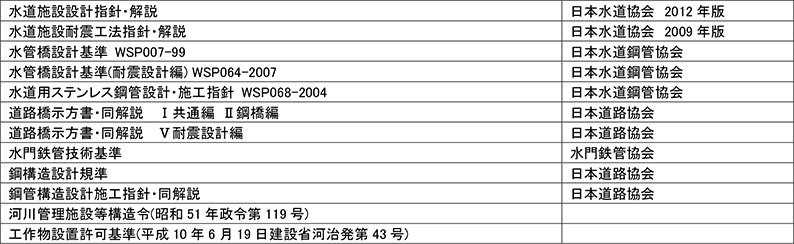

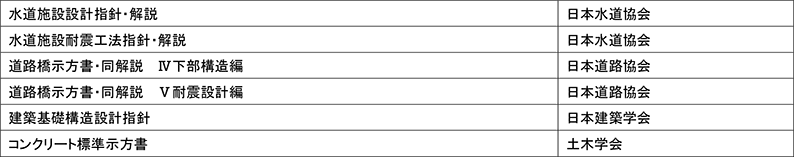

関連基準

上部構造設計の参考文献

下部構造設計の関連基準

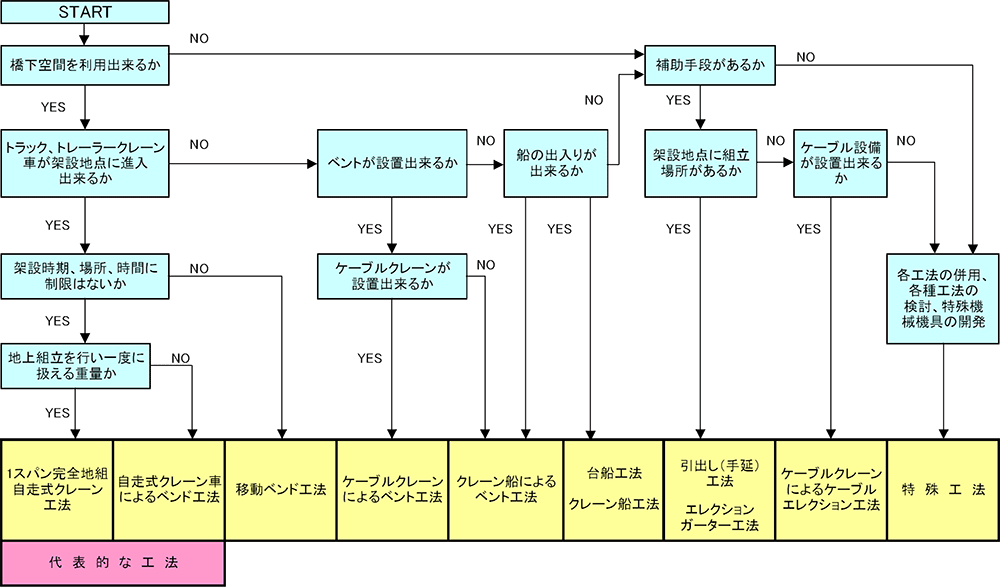

工法検討

上部工設計フローを示します

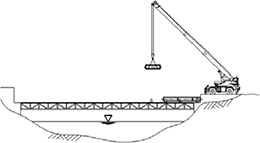

1スパン完全地組による自走式クレーン車工法

自走式クレーン車によるベント工法

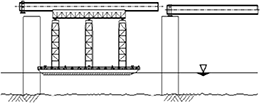

台船工法

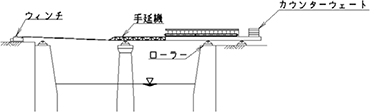

手延工法(引出し工法)

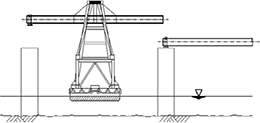

エレクショントラスによる自走式クレーン車工法

クレーン船工法

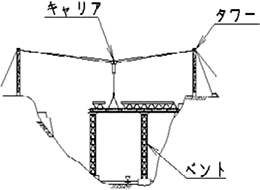

ケーブルクレーンによるベント工法

ケーブルエレクション斜吊り工法

工場製作

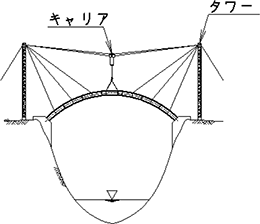

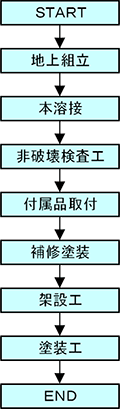

工場製作フローを示します。

- 製作図面に従って、原寸図を描き、各部材が製作上問題がないことを確認します。

- 原板からの板取はカッティングプランに基づき、寸法等を確認し、切断代を見込んで罫書を行います。

- 鋼材の切断は、自動切断機・高速切断機等を用い正確に行います。

- 溶接は自動・半自動・手溶接によります。

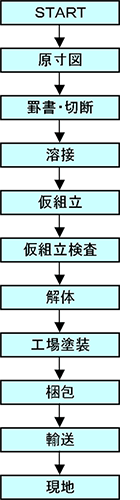

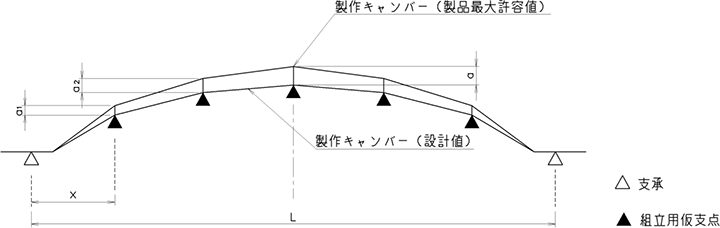

- 支持台は原則として水管橋が無応力状態となるように各ブロックの両端に1箇所もしくはそれ以上設けます。(下図の支持台の配列例参照)

- 接合部材はコネクションピース及び仮付ピースを等を用いて間接的に行います。

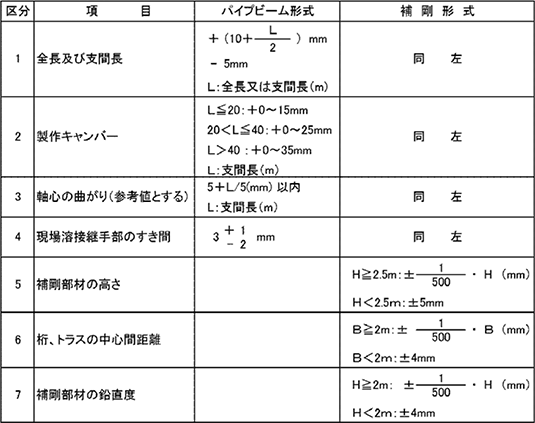

- 仮組立の項目と精度は一般的に右表の通りです。

- 仮組立検査を完了した部材は、損傷を与えないように十分注意して解体します。

- 素地調整を行った後に塗装を行います。

- 部材に損傷を与えないように、荷造・梱包を行います。

- 現地までの輸送は船・トラック・トレーラ等によって行いますが、輸送中の振動・衝撃などにより塗装鋼管を損傷しないようにワイヤロープ・支持枠・当て板などにより積み荷の保持対策を行います。

支持台の配列例

仮組立の精度例 ( 出展:日本水道鋼管協会技術資料 WSP027-98 )

補剛部材の高さ及び桁、トラスの中心間距離の測定点は、次によるものとする。(代表的な例)

現地施工(上部工架設)

上部工の架設フローを示します。

- 立地条件に基づき、安全性及び施工精度等を考慮して工場での仮組立時の寸法合マークをもとにし、正確に組み立てます。

- 溶接部での熱応力による収縮、歪み、変形を考慮し、本溶接を行います。

- 現地溶接部の非破壊検査を行います。

- 架設時に障害とならない部品(空気弁・歩廊・手摺り等)や、架設後では取付けが困難 な部品等はなるべく地上組立時に取付けることが望ましい。

- 架設の時、塗装部分に損傷の恐れのない個所や架設後では塗装出来ない個所は地上組立の時に塗装を行います。

- 架設地点の地形、付近の状況、水管橋の規模、道路及び河川管理の条件、工期、架設設備、架設時の安定性、水管橋に生じる架設応力等を検討の上、安全性、経済性を考慮した架設を行います。

- 仕上げ塗装を行います。

保守・点検

日本の水管橋の多くは1960年代に建設され、すでに40~50年を経過して、延命工事または架け替えの必要な時期にきています。延命のためには状況に応じた検査・診断を実施し、その結果を評価し、適切な補修を行う必要があります。

資料検討

仕様の確認、点検調査のポイント確認。竣工図、強度検討等をチェックし、構造上の特性を把握した上で点検調査のポイントを確認します。

検査・診断

外観検査

水管橋のあらゆる部位の劣化状況などを観察し、外面孔食深さを測定し、各部位の最大孔食深さを記録します。

管肉厚調査

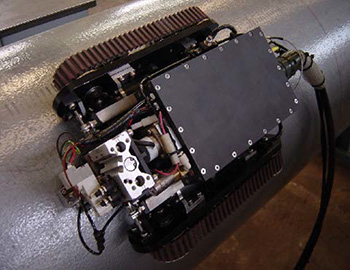

非破壊検査(超音波・放射線等)を行い、水管橋鋼管の残肉厚を測定し、腐食の実態を調査します。 ※当社保有のUsPiV(超音波探傷器)は自走式であり、足場なしで調査可能です。また、ロボットで測定するため、人手より多くの測定箇所を測定できます。

評価

各測定結果と現在までの年数を評価し、今後の寿命予測を行い、補修項目をまとめ、強度・耐震性検討を行います。

補修・更生

検査・診断及び評価にもとづいて、お客様のニーズと現場状況に適合した補修工事の提案・施工を行います。

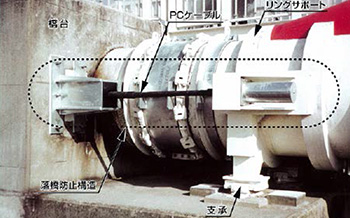

耐震補強

既設水管橋を大規模地震に耐える構造にするための耐震補強の設計・施工を行います。(主に落橋防止構造、伸縮可撓管の抜け出し防止構造の取付等)

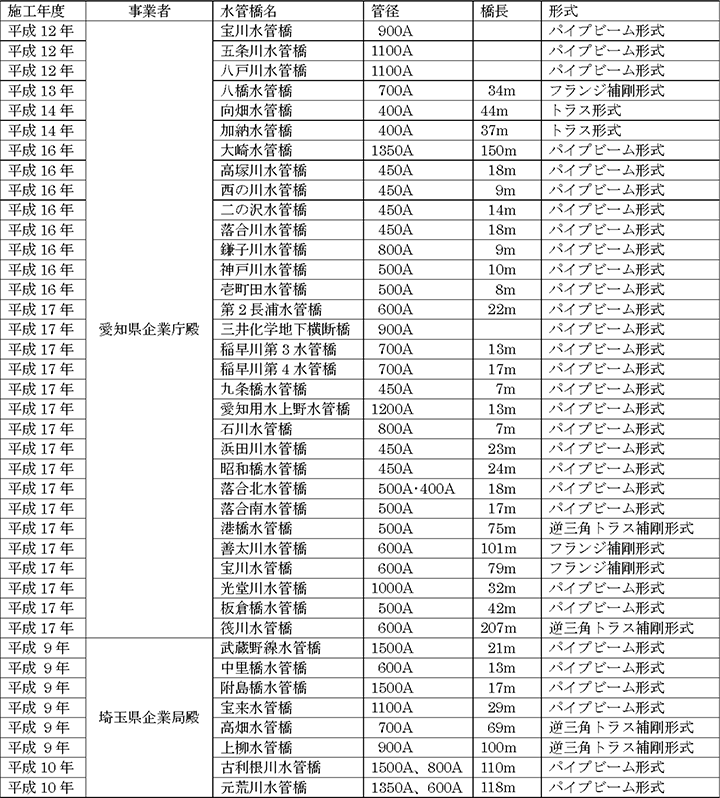

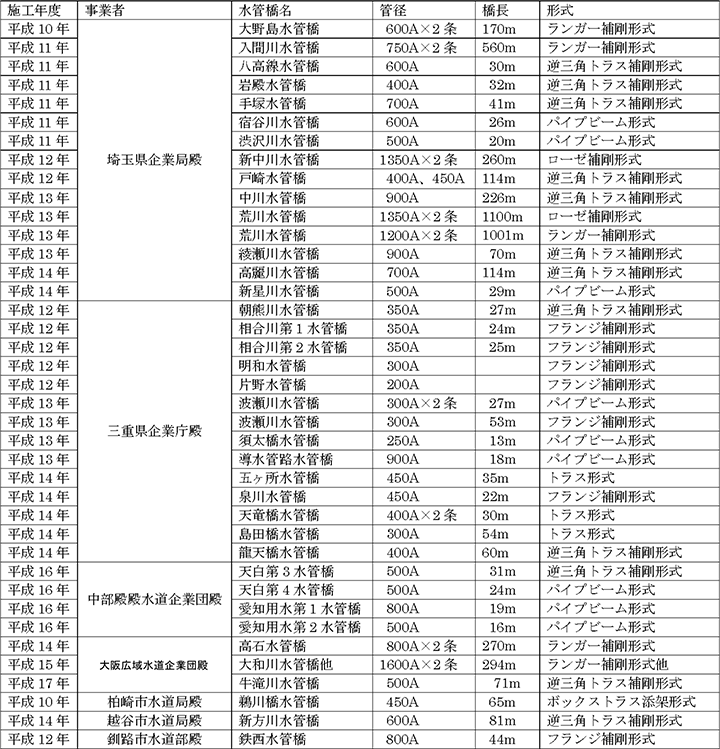

実績

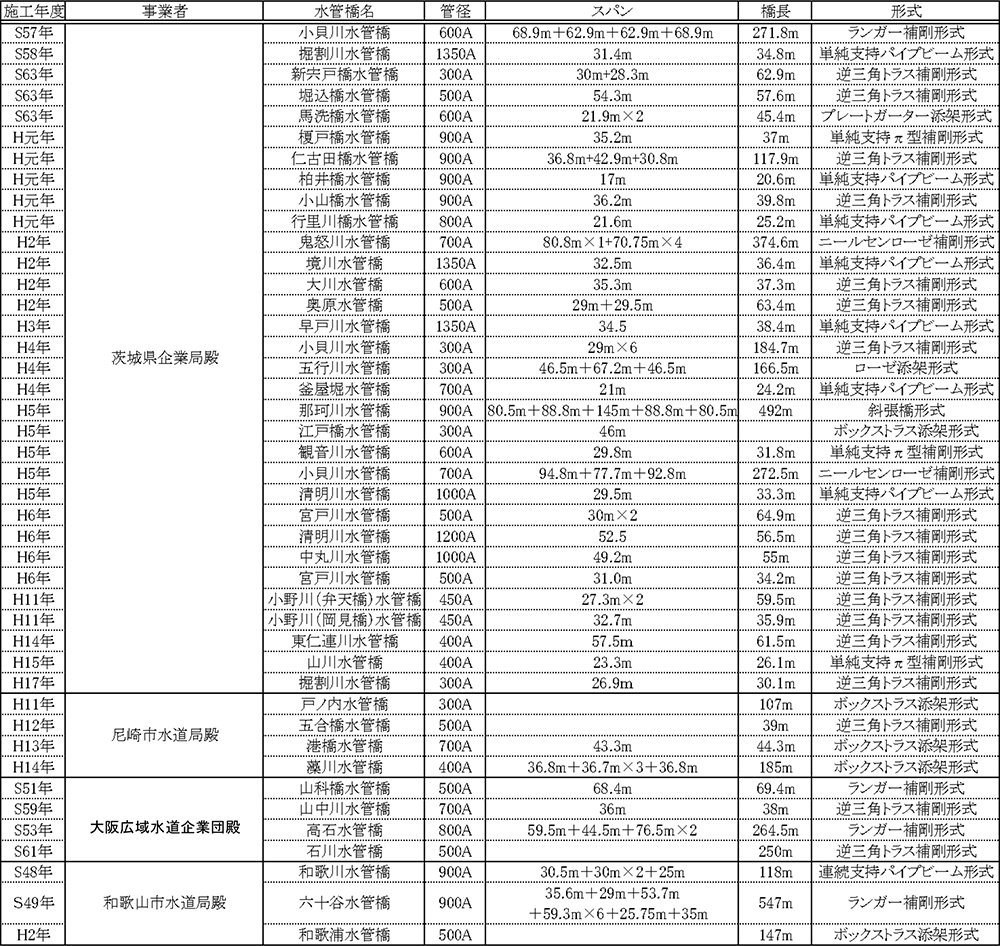

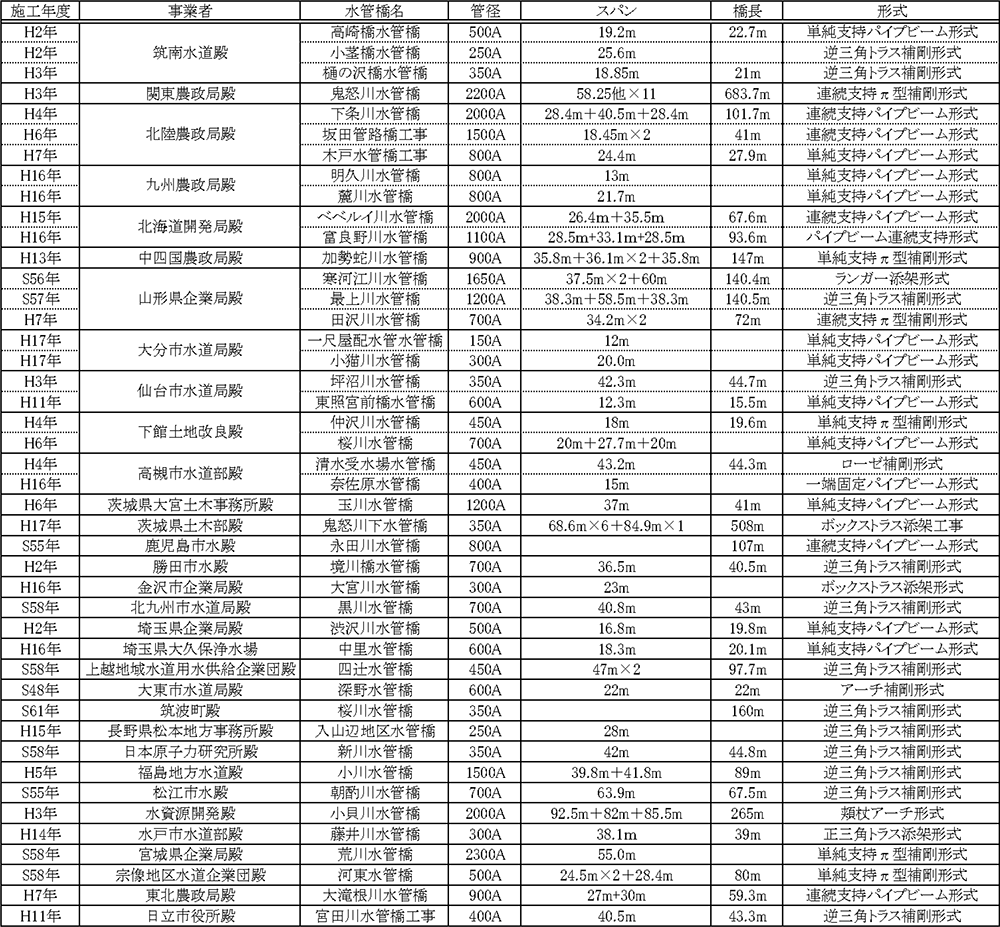

主要水管橋の施工実績

既設水管橋の耐震補強工事実績

形式別水管橋写真

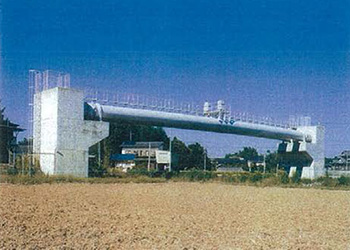

パイプビーム形式

麓川水管橋

施主:九州農政局殿

形式:単純支持パイプビーム形式

口径:800A

スパン:21.7m

境川水管橋

施主:茨城県企業局殿

形式:単純支持パイプビーム形式

口径:1350A・1100A

スパン:32.5m

下条川水管橋

施主:北陸農政局殿

形式:連続支持パイプビーム形式

口径:2000A

スパン:28.4m+40.5m+28.4m

フランジ補剛形式

鬼怒川水管橋

施主:関東農政局殿

形式:π形補剛形式

口径:2200A

スパン:58.2m×2+60.3m×4+61m×3+66.2m+66.3m

荒川水管橋

施主:宮城県企業局殿

形式:π形補剛形式

口径:2300A

スパン:55m

観音川水管橋

施主:茨城県企業局殿

形式:π形補剛形式

口径:600A

スパン:29.8m

トラス補剛形式

安威川水管橋

施主:茨城市水道局殿

形式:ボックストラス添架形式

口径:300A

スパン:44.9m+64.6m

那珂川水管橋

施主:茨城県企業局殿

形式:斜張橋形式

口径:900A×2条

スパン:80.5m+88.8m×2+145m+80.8m

その他補剛形式

鬼怒川水管橋

施主:茨城県企業局殿

形式:ニールセンローゼ補剛形式

口径:700A×2条

スパン:80.8m+70.8m×4スパン

高石水管橋

施主:大阪府水道部

形式:ランガー補剛形式

口径:800A×2条

スパン:59.5m+44.5m+76.5m×2スパン

固定アーチ形式

金屑川水管橋

施主:福岡市水道局殿

形式:固定アーチ形式

口径:500A

スパン:23.5m

小貝川水管橋

施主:水資源開発公団殿

形式:ほおづえアーチ形式

口径:2000A×2条

スパン:92.5m+82m+85.5m

架設状況写真

鬼怒川下水管橋

施主:茨城県土木部殿

富良野川水管橋

施主:北海道開発局